Zum Buch:

Gleich in Professor Spanner, der ersten der insgesamt acht kurzen Geschichten der polnischen Autorin Zofia Nalkowska tritt durch die abgeklärte, in ihrer Sachlichkeit ergreifende Erzählweise das ganze Grauen der Konzentrationslager offen zutage: Von einigen Professoren als Zeugen begleitet, beschreibt die namenlose Ich-Erzählerin zunächst den Rundgang durch ein Versuchslabor, bei dem, in einer Ecke gestapelt wie Fassdauben, die vergasten Opfer entdeckt werden. Mit abgetrennten Schädeln warten sie auf ihre Weiterverarbeitung zu Seife, von der es wenig später aus dem Mund eines Zeugen heißt, sie schäume zwar ordentlich, rieche aber widerlich und sei daher lediglich von geringem Wert. Was Professor Spanner betreffe, fährt der Zeuge in seiner Schilderung fort, so habe sich dieser freiwillig als Arzt zum Dienst bei der SS gemeldet, damit er seinen grässlichen Versuchen nachgehen könne. Versuche, die, wie der Professor oft genug betont habe, allesamt dem Menschen und damit dem Wohle der Nation dienten. Ein Umdenken oder gar ein persönliches Fehlverhalten sei bei ihm auch nach Auflösung des Lagers nicht festzustellen gewesen.

In der Erzählung Der Abgrund kommt eine Frau zu Wort, die im Frauenlager Ravensbrück Unvorstellbares an Leib und Seele erfahren hat, Dinge, „die niemand glauben würde. Auch sie selbst würde es nicht glauben, wenn es nicht wahr wäre.“ Hinzu kommt, dass ihre Kinder verschollen sind und sie weder weiß, was ihnen widerfahren ist, noch sich sicher ist, ob sie leben oder tot sind. Sie wünscht sich nichts mehr vom Leben, nur dass die Menschen freundlich zu ihr sind, da sie so viel gelitten hat. Sie verschweigt viel, manchmal schüttelt sie sich nur und kann nicht weitersprechen, und wenn sie dann doch spricht, tut sie dies leise und schnell. Damit es vorbeigeht. „Sie schickten nie einen gesunden Menschen in den Tod, sondern stellten vorher alles Mögliche mit ihm an.“

In der Geschichte Am Bahndamm hat eine Frau den Mut besessen, gemeinsam mit ihrem Ehemann und wenigen anderen die Bretter im Waggonboden zu lösen und aus dem fahrenden Zug zu springen, der sich auf dem Weg ins Vernichtungslager befand.

Sie überlebt den Sturz mit gebrochenem Bein, was einem Todesurteil gleichkommt. Ihre Gefährten sind allesamt ums Leben gekommen. Sie bleibt nicht lange unentdeckt. Schaulustige eilen herbei, können sich aber nicht durchringen, ihr zu helfen, da sie damit Gefahr laufen würden, eine Straftat zu begehen. Die Zuschauer reden über die Frau, als wäre sie gar nicht da und ihr Schicksal bereits besiegelt.

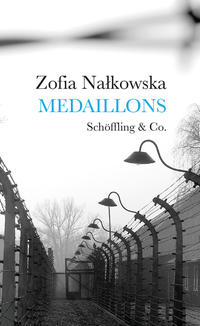

Es sind durchweg aufwühlende, von schrecklichen Erlebnissen geprägte Geschichten, in denen die Rollen der Opfer wie auch der Täter während der Zeit des Nationalsozialismus geschildert werden. Zofia Nalkowska, die selbst an der Untersuchung deutscher Verbrechen in Polen beteiligt war, verarbeitet in Medaillons ihre Erfahrungen während dieser Zeit, und in jeder einzelnen ihrer Erzählungen tritt eine, wie es im aufschlussreichen Nachwort der Übersetzerin Marta Kijowska heißt, „hybride, zwischen Berichterstattung und Literatur oszillierende Form“ des Schreibens ans Licht, für die es in der damaligen Zeit zwar noch keinen entsprechenden Begriff gab, Die jedoch bei ihrem Erscheinen 1946 in Kritikerkreisen höchste Anerkennung gefunden hatte. Was ist der Mensch bereit, einem anderen Menschen anzutun, aus freien Stücken, ohne sogar einen Vorteil für sich dabei herauszuschlagen? Die Abgründe der menschlichen Psyche, die sich hier in einfachen Worten auftun, sind und bleiben auch nach so vielen Jahrzehnten erschreckend.

Axel Vits, Der andere Buchladen, Köln