Zur Autorin/Zum Autor:

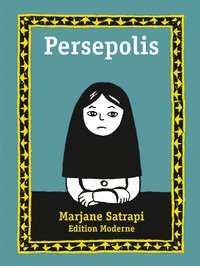

Geboren 1969 in Teheran, lebt heute in Paris. Sie ist als Kinderbuch-Illustratorin, Comiczeichnerin und Filmerin tätig. Die mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnete Satrapi gilt als eine der einflussreichsten Zeichnerinnen der jüngeren Comicgeschichte. “Persepolis” ist mit über einer Million verkaufter Bücher weltweit zu einem der erfolgreichsten Comics avanciert. Auch eine von Marjane Satrapi produzierte, gleichnamige Filmversion wurde zu einem Welterfolg.