Zum Buch:

Boris steckt in einer Lebenskrise, allerdings nicht in der herkömmlichen Midlife-Crisis, sondern er ist krank, körperlich und auch psychisch ziemlich angeschlagen. Sein Psychiater Yuri rät ihm, sich dem sieben Jahre zurückliegenden Bruch mit seiner Familie zuzuwenden und ihr einen Brief zu schreiben. Ja, einen Brief, kein Besuch oder Anruf, auch keine E-Mail, sondern einen handschriftlichen Brief. Boris hadert zwar mit seinem Leben und all seinen zwischenmenschlichen Beziehungen – zwischen seiner Exfrau und ihm herrscht Krieg, zu seinen Söhnen ist ihm der persönliche Kontakt vorübergehend sogar gänzlich untersagt – aber er vertraut seinem Therapeuten und spürt vielleicht auch, dass es Zeit ist, neue Wege zu beschreiten.

Dieser erste Brief, den Boris seinen Eltern schreibt, ist kein Friedensangebot, keine Ankündigung, dass der reuige Sohn in den Schoß der Familie zurückkehren möchte. Vielmehr wettert er in zynischem Ton über das Leben, seine Geschwister, seine gescheiterte Ehe und beschwert sich bitterlich, dass man ihn damals offenbar gerne ziehen ließ und keine wirklichen Anstrengungen unternommen hat, die Verbindung wieder herzustellen. Trotz aller Vorwürfe, die seine Zeilen füllen, macht Boris mit diesem Brief nach so vielen Jahren eben doch einen ersten Schritt auf seine Eltern zu, beendet das selbst gewählte Schweigen und geht in den Kontakt, aus dem sich eine Annäherung entwickeln könnte.

Boris’ Schwester, die auch therapeutisch tätig ist, nimmt nun ihrerseits nicht nur den Briefkontakt mit Boris, sondern auch mit Yuri auf, von dem sie sich kollegiale Hinweise über den Umgang mit ihrem wütenden Bruder erhofft. Boris’ Mutter Sophie hingegen informiert sofort alle ihre Kinder, dass Boris sich gemeldet hat, und ermutigt sie, sich ebenfalls per Brief mit ihm in Verbindung zu setzen. Dabei bleibt es aber nicht. Auch Enkelin Sabine setzt sich hin und schreibt vielleicht den ersten analogen Brief ihres Lebens an ihren Cousin Léon, den sie zwar seit einigen Jahren nicht mehr gesehen hat, den sie früher aber sehr mochte und der seinerseits keinen Kontakt zu seinem Vater hat. Mutter Sophie beginnt außerdem, ihrer Schwester zu schreiben, die wiederum dasselbe tut, um der Trauer um ihren verstorbenen Mann etwas entgegenzusetzen. Es kommt Bewegung ins Familiensystem, und Boris’ erster Brief zieht – wie ein ins Wasser geworfener Stein – immer größere Kreise.

Alle akzeptieren unausgesprochen die von Yuri vorgeschlagenen Regeln dieses neu entfachten Austauschs, alle bedienen sich des völlig aus der Mode geratenen Mittels des handschriftlichen Briefs. Und alle spüren beim Schreiben, dass sich Papier und Stift anders anfühlen als eine Tastatur, dass andere Türen aufgehen und andere Gedanken formuliert werden als bei elektronischen Kommunikationsformen.

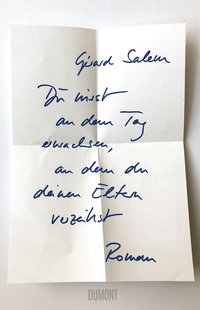

Der Autor Gérard Salem lebte in Lausanne, war Psychiater und auf Familientherapie spezialisiert. Daher wundert es nicht, dass er uns in diesem Familienroman durch die gewählte Briefform eine Möglichkeit verschafft, aus unterschiedlichen Perspektiven auf Konflikte und eine Familiengeschichte zu blicken. Ob diese durch handschriftliche Briefe entfachte Offenheit zwischen langjährigen Ehepartnern, Jugendlichen, die noch nie zuvor eine Briefmarke auf ein Kuvert geklebt haben und plötzlich einen Stift in der Hand halten, durchgehend glaubwürdig ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall macht dieser kleine Brief-Roman mit dem ziemlich sperrigen Titel aber Lust aufs Briefeschreiben. Darauf, schönes Papier zu kaufen und den Füller zu suchen, der irgendwo in der Schreibtischschublade sein sollte. Es muss ja nicht gleich eine ganze Familientherapie werden.

Larissa Siebicke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurs