Zur Autorin/Zum Autor:

Iwan Alexandrowitsch Gontscharow (geboren am 18. Juni 1812 in Simbirsk und am 27. September 1891 gestorben in Sankt Petersburg) ist einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts.

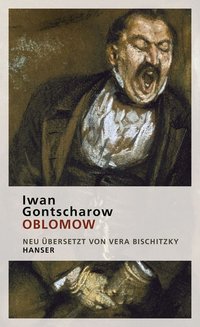

Wenn einer weiß, was nötig ist, und es trotzdem nicht tut, dann leidet er an Oblomowerei. Gontscharows Meisterwerk ist heute zeitgemäßer denn je: Mit der Figur des lebensuntüchtigen Oblomow, der lieber seine Tagträume pflegt, als Ordnung in seinem Leben zu schaffen, hat Gontscharow eine prophetische Figur der modernen Welt geschaffen. Nicht nur in Politik und Wirtschaft ist das sprichwörtlich gewordene Laster zur Krankheit unserer Gegenwart geworden. Die Neuübersetzung des Klassikers aus Russland schafft den Witz, die Originalität, aber auch die tragische Tiefe von Oblomows Schicksal neu und ist dabei provozierender als mancher Gegenwartsroman.

(Klappentext)