Zur Autorin/Zum Autor:

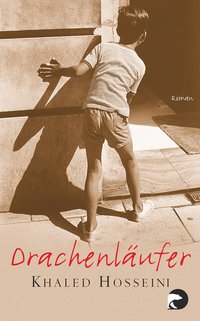

Afghanistan 1975: In Kabul wächst der zwölfjährige Amir auf, der mit Hilfe seines Freundes Hassan unbedingt einen Wettbewerb im Drachensteigen gewinnen will. Hassans Vater ist der Diener von Amirs Vater, doch trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die beiden Jungen eine innige Freundschaft.Am Ende des erfolgreichen Wettkampfs wird diese Freundschaft von Amir auf schreckliche Weise verraten. Diese Tat verändert das Leben beider dramatisch, ihre Wege trennen sich. Viele Jahre später kehrt der erwachsene Amir aus dem Ausland in seine Heimatstadt Kabul zurück, um seine Schuld zu tilgen. Der Leser wird Zeuge der dramatischen Schicksale der beiden Jungen, ihrer Väter und Freunde, und erlebt ihre Liebe und ihre Lügen, ihre Trennung und Wiedergutmachung.