Zur Autorin/Zum Autor:

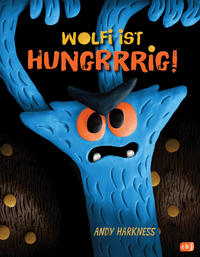

Andy Harkness besuchte das Columbus College of Art and Design in Ohio, bevor er seine Karriere bei Disney startete, zunächst als Clean up Animator, dann als Art Director in der Layout-Abteilung. Zu seinen Animations-Projekten gehören u.a. »Pocahontas«, »Frozen«, »Zoomania«, »Ralph reichts«, »Vaiana« und »Mulan«. Nach 25 Jahren bei Disney wechselte er zu Sony, wo er aktuell als Visual Development Artist wirkt. Darüber hinaus hat Andy mehrere Bilderbücher veröffentlicht. Er wurde für seine Arbeiten als Animationsdesigner vielfach ausgezeichnet, u.a. mit einem Emmy sowie einem Annie Award für herausragende Animation.